传销案件的违法所得,到底该没收还是返还?

发布: 2025-07-01 12:11:06 作者: 佚名 来源: 私享咖

传销案件被查处后,经常出现参与者(经营者)上访或在政府部门喊冤的情形,认为自己是被害人,要求返还财产。传销案件的违法所得(包括佣金、返现等各类奖金)到底该没收还是返还?本文将结合相关法律,对相关问题进行深入分析。

导读

一、违法所得处置的三种情形

1.传销行政违法

2.传统的传销犯罪

3.复合型传销犯罪

二、部分地方针对刑事案件折中方案的创新探索

01、违法所得处置的三种情形

1.传销行政违法

根据《禁止传销条例》的规定,组织策划传销活动、介绍、引诱、发展传销人员、参加传销活动的行为都将被认定为传销行政违法行为,面临行政处罚。对于传销违法行为,市场监管部门查处相关案件时,根据《禁止传销条例》和《行政处罚法》的相关规定,将对传销违法所得予以没收,不存在“返还”的情形。

2.传统的传销犯罪

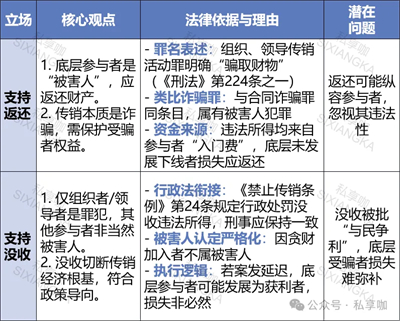

实际上,绝大部分参与传销的人员都违反法律甚至构成犯罪,但司法实践中,只有少数人员因构成犯罪,被追究刑事责任。综合《刑法》及司法判例,当前关于传销犯罪的违法所得到底是该没收还是返还,存在两种观点,其理由及核心争议如下:

由上表可见,实践中支持返还可能纵容参与者,忽视其违法性,而支持没收则又被批“与民争利”,底层受骗者损失难弥补,两种观点都有不可忽视的硬伤。

但司法实践中,一方面,主流判例倾向没收。如2018年最高检指导案例(叶经生案)及多数判决均没收违法所得上缴国库,只有在被害人身份、损失金额证据充分时支持返还(如转账记录清晰等)。另一方面,司法实践一般只认可最后加入传销活动的人员为被害人,而其他人员可能“既是被害者、又是参与者”,拥有双重身份,实践中,这些人员也无法主张“返还”违法所得。

3.复合型传销犯罪

事实上,还可能存在组织、领导传销活动罪和非法吸收公众存款罪的复合型传销犯罪行为。司法实践中,这种复合型传销一般都是按照组织、领导传销活动罪进行了处理,参照第二种情形,实践以追缴和没收违法所得为主。而若按照非法吸收公众存款罪定罪,实践中,违法所得返还被害人的可能性较大。

02、部分地方针对刑事案件折中方案的创新探索

一方面,《刑法》第64条要求“对被害人合法财产及时返还”,但未明确传销参与者是否属“被害人”,留有解释空间。若参照非法集资案件,被害人退赔应优先于罚金、没收财产,但传销尚无专门规定。另一方面,全部没收虽打击犯罪经济链,却忽视底层受骗者的生存权益;盲目返还不利于警示教育,可能变相鼓励投机。传销违法所得的处置,本质是法律对“被害与过错”的边界划分。

目前,不少法院正在通过“分类认定被害人身份”,探索“分类处置案件违法所得”。如上海市高级人民法院提出,要避免“一刀切”,需结合案情进行区分处理,即已发展下线的参与者(存在主观牟利意图),不认定为被害人,违禁品、犯罪工具或无法关联被害人的财产属于违法所得,依法没收;未发展下线且财物被骗的底层参与者、以及因拒绝参与遭人身限制或伤害者,可认定为被害人,在能证明财产系合法财产且身份明确(如银行流水证明)时,违法所得可以返还返还被害人。

上一篇:下一篇: 因传销冻结后,企业该如何应对?

今日新闻头条

我也说两句

已有评论 0 条 查看全部回复